切羽保全

切羽理論

泥濃式推進工法は、切羽と隔壁間のカッタチャンバ内を掘削土砂と高濃度泥水とを攪拌・混合した泥土で満たし、

切羽面に作用する土圧および水圧に見合う圧力に、泥土の圧力を均衡させることにより切羽の安定を図り、

カッタヘッドで掘削しながら立坑に設けた元押しジャッキの推進力により推進工法用管を地中に圧入して管渠を構築する工法である。

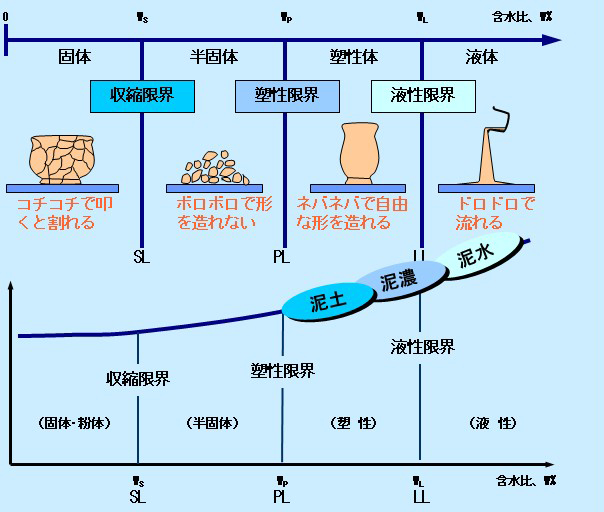

密閉型推進工法3工法の中で、後発の工法であるがゆえに、密閉型推進工法の切羽性状領域(下図)とコンシステンシー限界との関連において、

泥濃式推進工法は、泥水(液性限界)寄りから泥土圧(塑性限界)寄りまで幅広く分布しており、各工法協会により異なる設定を行っている。

超流バランスの考え方

超流バランスセミシールド工法は、泥濃式の中でも泥土圧式に近い塑性限界領域を目指した切羽安定理論となっている。

これは、排土バルブの開閉作業時の切羽圧力変動幅を抑制し、周辺地山への影響を最小限に抑制するための対策である。

コンステンシー限界

土の含水量の変化による状態の変化や変形に対する抵抗の大小を総称してコンシステンシーという。

練返した細粒土のそれらの状態の変化する境界の含水比をそれぞれ液性限界、塑性限界、収縮限界と呼び、これらを総称してコンシステンシー限界という。

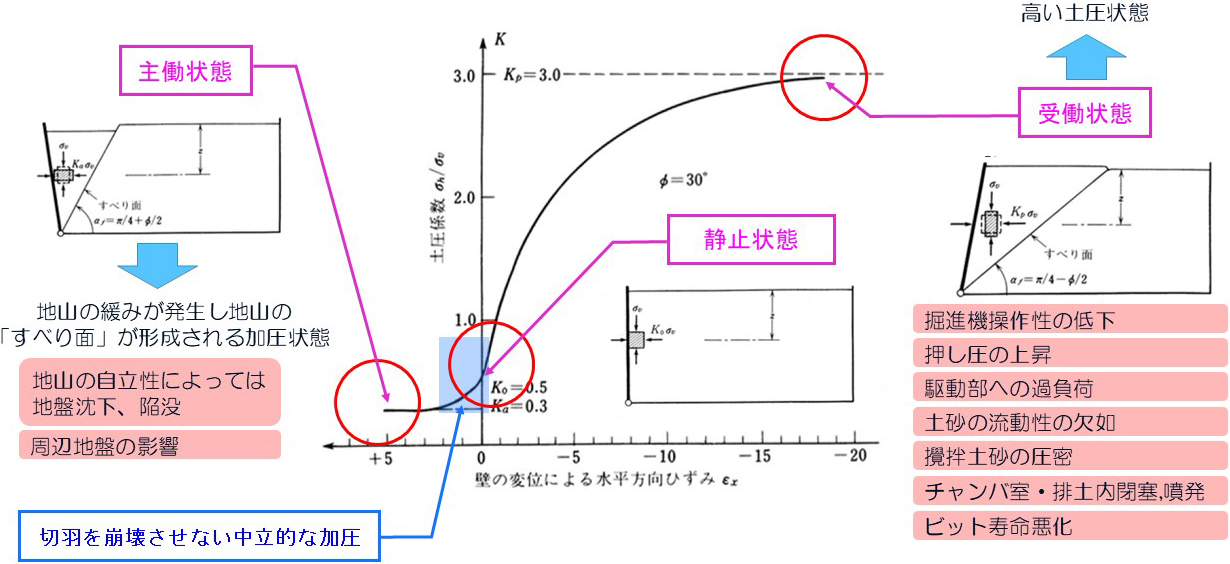

土圧

主働土圧

壁が前方(盛土から遠ざかる方向)に移動し、それに伴って背面土が崩れかかる時の土圧が主働土圧と呼ばれている。 掘進機先端部において前方の地山が掘進機側へ崩れてこようとする力。

受働土圧

主働土圧とは逆に壁が土塊側に押し込まれ,土塊が上方に押し上げられるような状態で破壊するときの土圧は受働土圧と呼ばれている。 支圧壁背面に対して元押ジャッキから作用する力。

静止土圧

壁が全く変位を生じない時に壁に作用する土圧を静止土圧という。